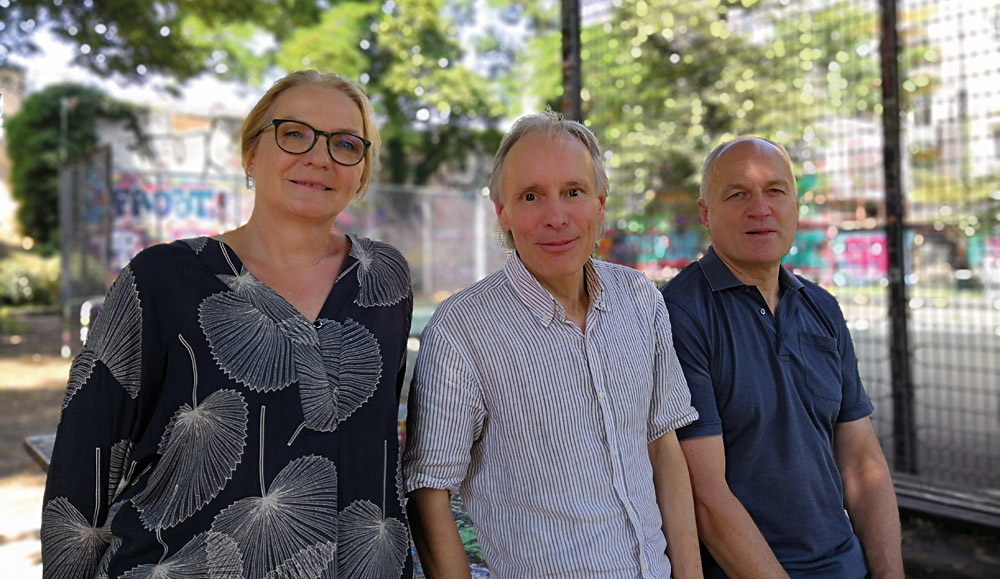

Um die Finanzierung geht es in der Stadtteilkultur, seit es sie gibt. Die drei Geschäftsführer*innen Michael Wendt (MOTTE), Ann-Christin Hausberg (Bürgerhaus Barmbek) und Klaus Kolb (Kunstklinik) erleben seit vielen Jahren, wie sich die Verhältnisse in Hamburg entwickeln. Mit dem stadtkultur magazin haben sie über ihre Anfänge, Tarifsteigerungen, Eingruppierungen und den anstehenden Generationswechsel gesprochen. Sie haben Probleme und Herausforderungen geschildert – und mögliche Lösungen skizziert. Das komplette Interview können sie ab dem 23. September 2019 im stadtkultur magazin lesen.

Interview: Klaus Irler

stadtkultur magazin: Wie lange seid ihr schon in der Stadtkultur tätig?

Ann-Christin Hausberg: Seit 1987. Da haben wir den Verein gegründet, aus dem das Stadtteilkulturzentrum in Bergedorf entstanden ist. Wir waren fachlich bunt gemischt und haben ehrenamtlich gearbeitet. Wir mussten ja das Stadtteilkulturzentrum erstmal gründen und entwickeln. Bezahlt tätig war ich seit 1990. Im Jahr 2000 wurde ich dann Geschäftsführerin im Bürgerhaus in Barmbek.

Michael Wendt: Ich gehöre zur zweiten Generation und bin jetzt 25 Jahre in der MOTTE. Ich habe davor Volkswirtschaft studiert und war zehn Jahre in einem Versicherungsbetrieb als Versicherungskaufmann und Programmierer tätig. Diese Erfahrung war genau das, was damals in der Motte gefragt war.

Klaus Kolb: Ich habe Soziologie studiert und war danach arbeitslos. Dann bin ich 1985 in einen Verein zur Gründung eines Stadtteilkulturzentrums in Eppendorf eingetreten. Da habe ich ehrenamtlich mitgemacht und mir 1987 eine eigene ABM-Stelle geschaffen. Am Anfang war es eine halbe Stelle, Anfang der 90er wurden es 30 Stunden. Das reicht eigentlich nicht, um so einen Laden zu führen. Das ist aber bei unseren anderen Kolleginnen und Kollegen nicht anders.

stadtkultur magazin: Wie habt ihr den Sprung in die staatliche Förderung geschafft?

Klaus Kolb: Wir sind Gewinner der deutschen Einheit gewesen. Hamburg hat 1989 und in den folgenden Jahren relativ hohe Steuereinnahmen gehabt. Zum Beispiel wurde damals die Galerie der Gegenwart gebaut. Der Kulturetat ist in den 90ern sehr stark erhöht worden und die Stadtteilkultur hat im Windschatten der „großen Tanker“ davon profitiert. Die MOTTE wurde damals schon institutionell gefördert und war breit aufgestellt, aber das Bürgerhaus Barmbek, der Kultur Palast in Billstedt und viele andere sind erst im Laufe der 90er in die Förderung reingekommen.

stadtkultur magazin: Auskömmlich?

Klaus Kolb: Bei uns gab es diverse Sitzungen, in denen wir überlegt haben, ob wir weitermachen, weil wir kein Personal bezahlen konnten. Das ist ja auch ein Grund für die aktuelle Debatte um Tarife. Für uns war es damals einfach eine Nummer zu groß, offensiv um ein Haus zu kämpfen und dann noch Tariflöhne zu sichern.

stadtkultur magazin: Habt ihr denn selbst feste Verträge gehabt oder zeitlich befristete?

Michael Wendt: Von Anfang an fest. Das ist auch die Voraussetzung gewesen für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unbefristete Arbeitsverträge zu machen, ohne letztlich eine Absicherung zu haben.

Ann-Christin Hausberg: Wir haben auch unbefristete Stellen gehabt. Aber ich habe noch nie erlebt, dass wir eine volle Stelle genehmigt bekommen hätten, sondern maximal 30 Stunden und ansonsten ABM-Stellen. Das Bürgerhaus Barmbek ist mit zwei festen Stellen und einer Vielzahl von ABM-Stellen entstanden. Heute gibt es Förderung für Stellen, die für die Dauer eines Projekts befristet sind. Das ist diese Pojektitis, die auf der einen Seite ganz gut ist, weil wir immer wieder neue Sachen machen können. Andererseits wird die Struktur der Institution dadurch nicht sichergestellt.

stadtkultur magazin: Die Stellendotierungen in der Stadtteilkultur orientieren sich meist am Tarif des öffentlichen Dienstes – Tarifsteigerungen eingeschlossen. Was ist das Problem?

Ann-Christin Hausberg: Die Eingruppierungen der Jobs. Außerdem ist es so, dass mit den Tarifsteigerungen nicht automatisch die Förderungen der Institutionen erhöht werden. Also müssen wir Stunden abbauen. Die Tarifsteigerungen gehen zu Lasten der Stellenumfänge – so war es bisher immer, wenn wir den Tarif angepasst haben. Entweder haben wir dann noch ein paar mehr unbezahlte Überstunden gemacht oder wir mussten Inhalte streichen.

„Wir brauchen eine Ausweitung der Förderung. Und wir brauchen natürlich höhere Eingruppierungen. Allein um den Stand zu halten, muss es mehr Geld geben.“

Klaus Kolb

Klaus Kolb: Für die Kunstklinik ist der sogenannte Quartiersfonds ein Rettungsanker geworden. Wenn wir den nicht hätten, um zumindest kleinere Basisaktivitäten in Richtung Personalkosten zu unterstützen, dann käme ich mit dem Haushaltsplan überhaupt nicht hin. Dann würden Stundenkürzungen nötig, die wir aber überhaupt nicht gebrauchen können. Wir brauchen eine Ausweitung der Förderung. Und wir brauchen natürlich höhere Eingruppierungen. Allein um den Stand zu halten, muss es mehr Geld geben.

Michael Wendt: Ich baue seit 25 Jahren in meiner geschäftsführenden Tätigkeit Personalstunden ab. Das betrifft die Personalstunden, die durch die institutionelle Förderung finanziert werden. Gleichzeitig haben sich unser Personalstamm und die Aufwendungen für Personal verdoppelt. Das ging über die Projektmittel, die wir über andere Wege akquirieren. Sie ermöglichen, komplex aufgestellt zu bleiben. Aber das Individuum leidet darunter.

Klaus Kolb: Zugespitzt formuliert steht hinter dem Problem die Frage, ob wir ein selbstverwalteter Betrieb sind oder öffentlicher Dienst, wo die Tariferhöhungen immer automatisch bezahlt werden. Aber wir sind weder das eine noch das andere. Die Frage ist, ob dieses Zwitter-System für die nächste Generation noch funktioniert. Diese Frage stellen die jüngere Leute: Die wollen wissen, woran sie sind. Und wenn Sie auch ein bisschen Freizeit haben wollen, dann sind sie nicht bereit, so viel Ehrenamt reinzustecken, wie wir Gründer zum Teil reingesteckt haben.

stadtkultur magazin: Was könnte eine Lösung sein?

Klaus Kolb: Es wäre wichtig, eine Struktur zu schaffen, die dem Staat bei der Finanzierung keine Willkür mehr erlaubt. Auf der anderen Seite müssten Vereinsvorstände und Teams in der Stadtteilkultur ein Stück Selbstständigkeit und Freiheit aufgeben. Das ist ein Balanceakt, aber ich glaube, es geht nicht anders, als wenigstens ein grobes Muster auf den Tisch zu legen und zu sagen: Da einigen sich alle sieben Bezirke und dann gibt es ein System zur Entlohnung und das ist erst einmal gültig.

stadtkultur magazin: Gäbe es denn die Möglichkeit, dass sich die Stadtteilkulturzentren ähnlich wie die Privattheater neben der staatlichen Förderung verstärkt auf Eigeneinnahmen konzentrieren und sich damit Luft verschaffen?

Ann-Christin Hausberg: Ich würde das politisch falsch finden. Es ist eine Grundforderung der Stadtteilkultur, dass der Staat nicht aus seiner Pflicht herausgenommen wird, Kultur für alle zu ermöglichen. Ich möchte weiterhin die öffentlichen Gelder haben, ich möchte auch viel auskömmlicher eine strukturelle Finanzierung haben. Für die Stadtteilkulturzentren würde kein rein staatliches Modell passen wie bei Jugendzentren. Aber mit Sicherheit auch kein privatwirtschaftliches Modell wie bei einem Privattheater mit staatlicher Förderung.

„Es ist eine Grundforderung der Stadtteilkultur, dass der Staat nicht aus seiner Pflicht herausgenommen wird, Kultur für alle zu ermöglichen.“

Ann-Christin Hausberg

Michael Wendt: Wir haben das Thema in der MOTTE bis vor 15 Jahren immer wieder diskutiert. In diesem Prozess sind wir auf die Idee gekommen, zum Beispiel eine gGmbH aus der MOTTE zu machen. Also die Bewirtschaftung in einer klaren Struktur abzugrenzen und dann bestimmten Bereichen Budgets zuzuweisen, in denen die Akteure für sich Gestaltungsraum bekommen. Das klappt aber nur bedingt. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Vereinsmodell das Beste ist, weil es im Stadtteil die Option auf eine breite Diskussion der Ausrichtung bietet. Wir haben knapp 130 Vereinsmitglieder, die sich einmischen können.

Klaus Kolb: In Deutschland haben wir den Luxus, dass Kultur finanziert wird. Darum beneiden uns alle. Das freiwillig aufzugeben, wäre ein Wahnsinn. Wir haben im nächsten Jahrzehnt das Problem, dass immer mehr Leute in irgendeiner Form eine sinnvolle Beschäftigung suchen – ob bezahlt oder nicht bezahlt. Denen müssen wir als Stadtteilkultur etwas bieten. Die nonkommerziellen Zugänge für Leute, die in unseren Häusern etwas machen wollen, müssen eher erweitert werden. Wir müssen den Leuten die Möglichkeit bieten, aktiv zu werden und unsere Räume zu nutzen. Wir müssen aufpassen, dass wir offen bleiben. Und das geht nur mit staatlichen Geldern.

stadtkultur magazin: In euren Häusern steht jeweils ein Generationswechsel auf der Leitungsebene an. Wie kommt ihr an Nachfolgerinnen oder Nachfolger, die für eure Jobs geeignet sind?

Klaus Kolb: Ich glaube, dass das kein großes Problem sein wird. Wenn man Stellenausschreibungen in der Stadtteilkultur macht, werden sich Leute bewerben.

Ein Problem sehe ich in meiner Stellenkonstruktion: Ich habe 30 Stunden und in diesen 30 Stunden muss man die Arbeit auch schaffen können. Ich kann ja keine Stelle ausschreiben und sagen: „Da sind aber zehn unbezahlte Überstunden drin – Pech gehabt.“ Also muss ich in den nächsten zwei Jahren eine Struktur entwickeln, die auch funktionieren kann für eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger.

stadtkultur magazin: Wie?

Klaus Kolb: Ich denke, wir müssen meine Stelle auf eine Vollzeitstelle aufstocken und dafür irgendwo das Geld herbringen oder in anderen Bereichen einsparen. Ich glaube, es wäre ansonsten eine ziemlich ungerechte Geschichte, einer verantwortlichen Person einen prekären Arbeitsplatz zu hinterlassen.

stadtkultur magazin: Was wäre die Lösung, wenn dieses Geld nicht kommt? Müsst ihr dann Angebote des Hauses streichen, um die Arbeitsbelastung runterzufahren?

Klaus Kolb: Wir nehmen uns jetzt schon vor, weniger zu machen, aber wir kriegen es nicht hin. Alle machen immer mehr, als sie sich vorgenommen haben.

Michael Wendt: Die MOTTE hat da viel Glück, weil in den nächsten vier Jahren drei Stellen aus der institutionellen Förderung in Rente gehen. Damit haben wir eine gute Möglichkeit für Stellen- und Aufgaben-Rochaden. Aber die Arbeitsplätze an sich werden wieder dazu angetan sein, Überstunden zu machen.

Ann-Christin Hausberg: Wir haben bei uns dreimal 30 Stunden und davon gehen in den nächsten Jahren zweimal 30 Stunden in Rente und wir werden es genauso machen, wie Klaus: Stellen aufdröseln. Es gibt dann diese Stellen nicht mehr so, wie wir sie machen. Es macht überhaupt keinen Sinn, jemanden zu suchen, der das alles genau so macht, wie wir jetzt. Ich sehe große Chancen, dass wir endlich mal etwas auseinander dividieren und gucken, was wir vielleicht auslagern können.

stadtkultur magazin: Glaubt ihr, dass die jungen Leute den Job können?

Ann-Christin Hausberg: Auf jeden Fall. Ich glaube, die theoretische Ausbildung ist heute sehr viel professioneller und besser, als unsere jemals war. Denen fehlt manchmal einfach die Praxis. Aber das geht ja ganz schnell.

Klaus Kolb: Es gibt ein Thema, nämlich das lokale Wissen. Das muss transferiert werden. Da müssen wir Einarbeitungsphasen planen.

Michael Wendt: Für die Geschäftsführung würde ich mir wünschen, wir könnten ein Jahr lang in Teilen Doppelbesetzung machen. Die Frage wäre, ob es eine Finanzierungsmöglichkeit für solche Übergänge gibt. Solche zeitweisen Doppelbesetzungen für den Übergang gibt es jetzt schon in den Bücherhallen und in anderen Kulturinstitutionen.

„Für die Geschäftsführung würde ich mir wünschen, wir könnten ein Jahr lang in Teilen Doppelbesetzung machen.“

Michael Wendt

Ann-Christin Hausberg: Es wird einfach mehr Geld geben müssen in der Zeit. Wir sehen ganz deutlich, dass es diese Übergangsphasen geben muss. Damit die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht unendlich viel Energieverlust erleiden müssen, weil sie so vieles lokales Wissen nicht haben.

Klaus Kolb: Ein kritischer Punkt ist: Als Geschäftsführer in der Stadtteilkultur musst du Kultur und Zahlen gleichzeitig lieben. Das ist so ein Zwitter-Job, aber das muss sein, weil wir ja eigentlich kleine selbständige Unternehmen sind.

Michael Wendt: Das teile ich total. Das wird die Herausforderung sein bei der Suche nach dieser Person. Durch Dinge wie die Datenschutzverordnung werden wir außerdem immer mehr zu einem Bürokratie-Monster-Apparat aufgeputscht und das geht zu Lasten der Projekte oder Projektfinanzierung. Auch daran muss sich die neue Entwicklung der Einrichtung orientieren.

stadtkultur magazin: Dank an euch für das Gespräch!